Museum für Hamburgische Geschichte

von Oberbaudirektor Prof. Dr. med. h.c., Dr. Ing e.h. Fritz Schumacher in Hamburg

für die Deutsche Bauzeitung No.28 & 30 vom 5.4.1924 sowie 12.04.1924

Einen Neubau für ein Museum zu schaffen, daß er dem Kunstgewerbe im Allgemeinen dienen soll, ist eine Aufgabe, die in der Baukunst der letzten Jahrzehnte mehrfach gestellt worden ist. Das Kunstgewerbe-Museum in Berlin ist vielleicht der bezeichnendste Ausdruck, den sie bisher gefunden hat, ein Bau, der um einen Hof herum mehr oder minder zeitlose Räume aufweist, die geeignet sind, die Schätze eines beliebigen Volkes und einer beliebigen Zeit zur Vorführung zu bringen.

Ganz ähnlich läßt sich der Baubeschreiben, der in Hamburg die Sammlungen für Kunst und Gewerbe aufnimmt, ein Bau, der eigentlich für Schulzwecke geschaffen wurde, und den einer der ersten Fachleute auf diesem Gebiete, Justus Brinckmann, als den Mustertyp eines Bauwerkes für die Aufstellung kunstgewerblicher Sammlungen bezeichnet hat: klare Korridore um einen großen Mittelhof, außen ein fortlaufender Kranz neutraler Räume, in denen der Museumsdirektor seine kunstgewerblichen Gruppen beliebig verschieben kann. Neben den durch Möbel, Schnitzereien und Einzelstücke. mehr oder minder zimmerartig wirkenden Raumen läuft ein Korridor entlang, um den Hof herum, der einer anderen Grundart der Vorführung dient, der Vitrinenaufstellung. Der Hof endlich ermöglicht, hier und da einen Gesamtraum in historischer Fassung zur Darstellung zu bringen. In diesem Schema liegt ein klares, praktisches Programm, und Brinckmann hat oft geäußert, er würde, falls er vor die Aufgabe eines Neubaues gestellt werden sollte, ein neues Museum genau wieder so bauen. In diesem Falle handelt es sich um einen Bau für allgemeines Kunstgewerbe.

Ganz anders liegt die Aufgabe, wenn es gilt, ein lokal gefärbtes und lokal umgrenztes Kunstgewerbe zur Ausstellung zu bringen. Gegenüber einem internationalen Überblick gilt es, in engerem oder weiterem Rahmen ein lokales Kulturbild zu zeigen. Das gibt der Aufgabe eine andere Färbung, weil hier zugleich die Farbe des Rahmens beginnt, eine entscheidende Rolle zu spielen. Für einen solchen Zweck ist in Deutschland die Aufgabe eines Neubaues wohl zum ersten Male im Münchener National-Museum erwachsen. Wohl gab es bereits zahlreiche national oder lokal begrenzte Kultur-Museen, aber sie waren keine eigentlichen Neubauten, sie waren in den meisten Füllen eingenistet, in irgendeinen alten Bau, der, selbst ein Zeichen, der Kultur, die es darzustellen galt, sie traulich umschloß. In vielen kleineren deutschen Städten findet man derartige Museen voll intimen Reizes. Als Anlage im großen Stile kann man schließlich auch das „Germanische Museum“ in Nürnberg dazu rechnen, wo ein alter Kern die Stimmgabel für alles Weitere abgab. Bis zu welchen Wirkungen man auf diesem Wege kommen kann, hat in den jüngsten Tagen die Anlage des Museums für Kunst und Kultur in Lübeck mit besonderer Deutlichkeit gezeigt.

Im Gegensatz zu diesen Schöpfungen stand das Bayerische National-Museum vor einem ganz freien Wege. Kein alter Bau wies ihm die Richtung, es konnte machen, was es wollte. Ein Zufall will es, daß ich dem Entstehen dieses Baues sehr nahe zugeschaut habe, so daß mir seine Geschichte als etwas Erlebtes besonders deutlich vor Augen steht. Noch während meiner Münchener Examenstage hatte ich das Glück, daß Gabriel v. Seidl mich zur Hilfeleistung bei seinem Wettbewerbsentwurf für diesen, Bau in sein Atelier zog, und als die, Arbeit siegreich aus dem Kampfe hervorging, rief er mich, der ich unterdessen angefangen hatte, auf eigene Faust in Tirol zu bauen, wieder in seinen Kreis zurück.

Hauberisser und Albert Schmidt, die beiden Konkurrenten Seidls, hatten alle beide als Lösung der Aufgabe akademische Anlagen mit großen glasgedeckten Lichthöfen gemacht, Gebäude von unbestimmt monumentalem Typus; Seidl hatte bekanntlich den entgegengesetzten Weg eingeschlagen. Das Ideal, das ihm dabei vorgeschwebt hatte, war das Musée de Cluny in Paris, das in einen alten cluniazenzischen Klosterbau eingefügt ist und die ehrwürdigen gewölbten Hallen, Korridore und Remter mit feinem Geschmack zur Aufstellung seiner Schätze benutzt hat.An Schöpfungen dieser Art suchte Seidl geistigen Anschluß, an Anlagen, bei denen ein alter historischer

Bau das Gehäuse gibt. Was hier die Zeiten zufällig freigiebig geliefert hatten; suchte er neu zu schaffen. Dabei stellte er sich die Aufgabe nicht leicht: im Untergeschoß sollte eine historische Eınıtwicklung von prähistorischen Zeiten bis zu Meister Gedon durch lauter Raumgebilde führen, die der betreffenden Zeitepoche entsprechend waren. Im Obergeschoß dagegen sollte im Gegensatz zu dieser historischen Anordnung die Aufstellung nach inhaltlichen Gruppen aufgereiht sein: Glas, Keramik, Textil-Kunst s und so fort. Es ist bewundernswert zu verfolgen, wie er seine ausnehmend schwierige Aufgabestellung gelöst hat.

Ludwig Hoffmann hatte sich im „Märkischen Museum“ in Berlin ganz ähnliche Aufgaben gestellt, und auch er hat das so gegebene Programm mit überlegenem Können gelöst. Was derMeister sich vorgenommen hatte, war ein klares Programm; ob es auch das richtige Programm war, ist neuerdings in Frage gezogen worden. Die Kunsthistoriker haben es mit einer gewissen Leidenschaftlichkeit verneint. Unter der Führung Bodes hat sich ein heftiger Angriff auf das „Bayerische National Museum“ abgespielt, bei dem Bode durch Männer wie Brinckmann und Kötschau energische Unterstützung fand. Man machte dem Seidl'schen- System zum Vorwurf, eine Unsicherheit in die Beurteilung historischer Werte zu bringen und dem Museum dadurch statt eines wissenschaftlichen ein dekoratives Gepräge aufzudrücken. Es wurde als gefährlich bezeichnet, die historischen Stücke zu dekorativen Elementen der Gesamtwirkung zu benutzen, und so einer romantischen Wirkung; nachzustreben.

Kurz, man erhob den Vorwurf, daß der Architekt sich und seine Leistung allzusehr in den Vordergrund stellt, statt daß die Museumsstücke und ihre museumstechnische Anordnung im Vordergrunde bleiben, und dieser Vorwurf führte zu der Forderung, für Museen dieser Art einen einfachen Magazinbau aufzuführen, in dem der anordnende Direktor frei von jedem architektonischen Zwang bald so, bald so seine Museumsabsichten zur Durchführung bringen kann. Wie es bei solchen grundsätzlichen Auseinandersetzungen zu gehen pflegt, wurden die Leistungen, die das gegenteilige Prinzip verkörperten, sicherlich ganz ungerecht beurteilt. Seidls Wesen lag jeder architektonische Egoismus fern, er suchte stets mit glühendem Eifer nur das zu tun, was er für die leidenschaftlich bewunderte alte Kulturwelt für am günstigsten hielt. Aber darauf kommt es im Augenblick nicht an. Wichtig ist, daß sich gegenwärtig auf dem Gebiete solcher Kulturmuseums-Bauten zwei Richtungen scharf gegenüberstehen: eine romantische, die im architektonischen Rahmen ein Stück des Kulturbildes schaffen will, und eine realistische, die einen lediglich praktischen Rahmen zur Vorführung des Ausstellungsinhaltes fordert.

Der Bau des Museums für hamburgische Geschichte fiel mitten in die Zeit, zu der dieser Zwiespalt heftig hervortrat. Bei seiner Lösung stand man von vornherein auf dem Standpunkt der realistischen Richtung. Das scheint insofern durchaus gerechtfertigt, als es fraglos künstlerisch eine große Gefahr bedeuten würde, wollte man etwa mit der Architektur eines solchen Museums ein Stück Alt-Hamburg nachzubilden versuchen. Selbst die beste Lösung solcher Art würde sicherlich auf die Dauer, wenn der erste Reiz der Überraschung verflogen, in ihrer gefälschten Romantik verdrießen. Also: Vermeidung aller Romantik, die um ihrer selbst willen da ist, war ein Leitsatz, der den Entwurf beherrschte. Dieser negativen Richtschnur gegenüber ist die positive nicht so einfach festzulegen.

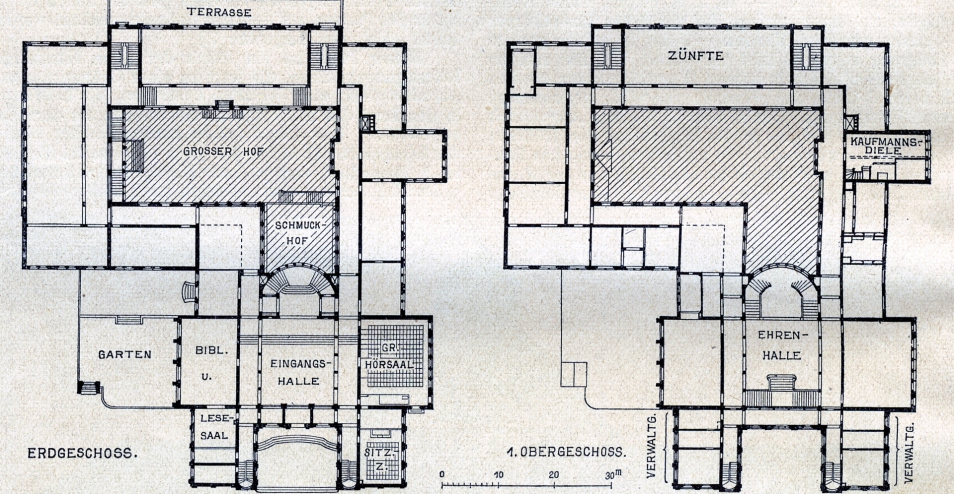

Der Direktor des Museums, Herr Prof. O. Lauffer, wünschte in der Theorie ein Magazin-Museum, geeignet, die Museumsabteilungen je nach dem, wie sie wachsen, oder stehen bleiben, beliebig hin und her schieben zu können ein neutrales, von einem Ringkorridor zugängiges Raumgefüge, ohne individuellen Zwang. Neben dieser allgemein gehaltenen Forderung aber gab es ein im einzelnen festgelegtes Programm, das es zu erfüllen galt. Dieses Programm verlangte die Darstellung bestimmter Gruppen in einer festbestimmten Reihenfolge, und in dieser Reihenfolge treten Räume der verschiedensten Art unmittelbar nebeneinander; es folgt beispielsweise auf Räume für einzelne Handwerkszweige, wie Buchdruckerei oder Zinngießerei, ein Zunftsaal, oder ein Saal für kirchliche

Kunst, oder eine Hamburger Diele, und es liegt auf der Hand, daß diese ganz verschiedenen Forderungen nicht in die gleichen räumlichen Formen gebracht werden können. Wenn man diese Raumbegriffe hört, braucht es nicht großer Überlegung, um zu erkennen, daß jene theoretische Forderung und diese praktische Forderung wörtlich genommen unvereinbar sind. Man wird einen 200 qm großen Zunftsaal nicht so niedrig machen können, wie einen kleinen Raum für Buchdruckerkunst; man wird den Raum für Buchdruckerkunst nicht etwa so hoch machen, wie man den Zunftsaal braucht; also an irgend einer bestimmten Stelle des Gebäudes muß ein Raum entstehen, der durch zwei Stockwerke reicht und infolgedessen nicht mehr verschoben werden kann. Das Gleiche gilt vom Saal für kirchliche Kunst, der naturgemäß auch besonders hoch sein muß, um die großen Epitaphien aufnehmen zu können. Ähnliches gilt für die Diele; und gar die historischen Räume zwingen naturgemäß zu einer völlig individuellen Unterbringung. Es ergibt sich also; ganz von selber aus der Erfüllung des Programms, daß der Bau kein neutrales Futteral, sondern ein elastisches Gefüge werden muß. Jene wissenschaftliche theoretische Forderung ist in abstrakter Reinheit nicht durchführbar, und das ist vielleicht nicht zu bedauern, denn, sie erhält durch diesen Zwang erst lebendiges Blut. Die beiden entgegengesetzten Strömungen spielen notgedrungen ineinander über, und es ergibt sich auch hier, wie in allen Dingen der Kunst: nicht auf' die Theorie kommt es in Wirklichkeit an, sondern jede Aufgabe wird außerhalb jeder Theorie ein Sonderproblem, das nur als solches aufgefaßt und gelöst werden kann. Das Prinzip der realistischen und antiromantischen Lösung braucht deshalb aber nicht gesprengt zu werden; es wird nur in andere Bahnen gelenkt und die schwierigen Eigentümlichkeiten der Aufgabe liegen darin, unter Erfüllung jener besonderen Programmforderungen, dennoch das Gebäude so zu gestalten, daß es im museumstechnischen Sinne so realistisch und allgemein bleibt, wie nur irgend möglich. Das hat der Bau des Museums für hamburgische Geschichte zu erreichen versucht.

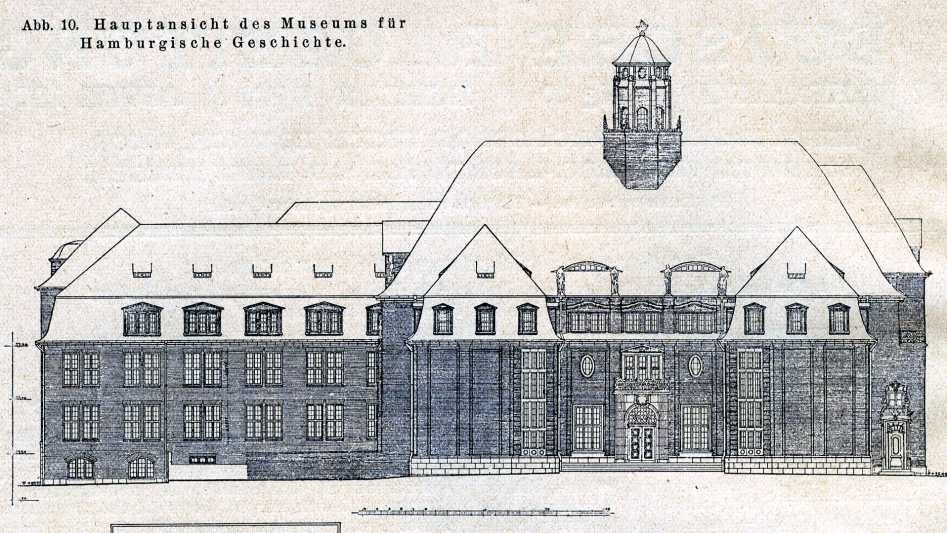

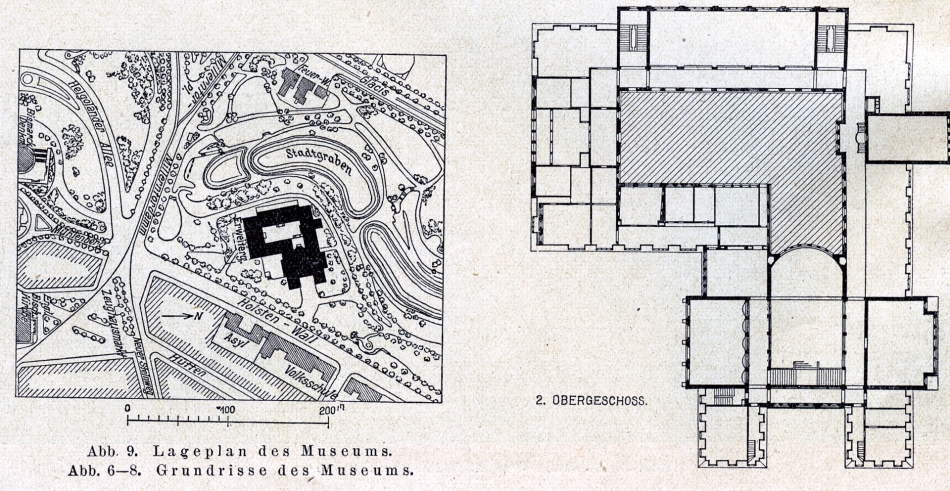

Aus diesen Gesichtspunkten geht hervor, daß man in großen und ganzen für den neuen Bau ein regelmäßiges Massengefüge anstreben mußte und betrachtet man die vorliegende Lösung daraufhin, so wird man erkennen, daß ihr bei näherem Zusehen wirklich ein regelmäßiges Schema zugrunde liegt. Wir haben, wie die Grundrisse Abb; 6-8 zeigen, einen rechteckigen, um einen großen Hof geführten Hauptkörper -- das eigentliche Museum --, der in seiner ganzen Gliederung streng achsial entwickelt ist; im rechten Winkel schiebt sich in diesen Hauptkörper ein zweites kleineres Gebilde, das ebenfalls eine völlig regelmäßige Entwicklung zeigt. Denkt man sich einen Augenblick dieses kleinere Gebilde in die Mittelachse des größeren geschoben, so würden wir ein völlig symmetrisches Bausystem haben; in Wahrheit ist es seitlich aus der Achse verschoben, so daß sich ein großer einspringender Winkel zwischen den beiden Baumassen ergibt, in den eine erhöhte offene Terrasse gelegt ist.

Der Grund zu dieser Form der Gliederung beruht auf Überlegungen, die aus einer ganz anderen Quelle entfließen, wie die bisher betrachteten. Denn neben diesen grundsätzlichen Gesichtspunkten für die Gestaltung des Baues steht nun noch eine Gruppe ganz besonders gearteter Gesichtspunkte, Welche die Lösung beeinflussen und eine Summe von erschwerenden Bedingungen mit sich bringen, die es mit den programmatischen Forderungen zu vereinen gilt: sie liegen in der Natur des Platzes, auf dem das Gelände errichtet werden sollte. (Vgl. den Lageplan 9.)

Dieser Platz ist ein Stück der alten Hamburger Befestigungsanlagen, die jetzt zu einer Grünanlage umgestaltet sind; eine der alten Bastionen, die keilförmig in den Lauf des Stadtgrabens einspringen, ist dem Bau angewiesen. Hier stand früher inmitten hoher Bäume das bescheidende Gebäude der alten Sternwarte (Abb.5a), die jetzt nach Bergedorf verlegt ist. Dieser Platz ist außerordentlich schön, aber zugleich auch außerordentlich schwierig, er hemmt jede willkürliche Planung und schlägt den Gestaltenden ganz in den Bann seiner Forderungen. Einesteils mußte versucht werden, die Anlagen und ihre alte Wegführung unverändert zu lassen, die schönsten Bäume zu schonen und doch eine spätere Vergrößerung zu ermöglichen, dae war eine Forderung, die sich auf die Lage und die Anordnung der Baumassse bezieht.

Die erste dieser Forderungen bedingt die Eigentümlichkeiten des Situationsplanes. Die ganıze Baumasse wurde mit der Hauptrichtung nicht zur Richtung der Straße Holstenwall eingestellt, sondern zur Richtung des Stadtgrabens. Das war schon rein äußerlich nötig, denn hier fällt aufgeschüttetes Gelände steile zum Wasser ab, es bildet sich in der Böschung gleichsam eine große Untermauerung des Bauwerks über die man weder technisch noch ästhetisch hinweggesehen kann, wenn die Lage des Gebäudes nach dieser stark hervortretenden Seite organisch erscheinen soll. Dadurch liegt es schief zur Richtung der Straße. Das würde bei einem ganz regelmäßigen Baukörper recht auffallend sein, es bedingte, den Baumassen nach dieser Seite ein zwingendes Motiv zu geben; daß ihre verschobene Lage gleichsam erklärt, und das ergab sich in dem großen einspringenden, durch eine erhöhte Terrasse ausgefüllten Winkel, der sich infolge der Verschiebung der beiden Baukörper gegeneinander nach der Straße hin öffnet.

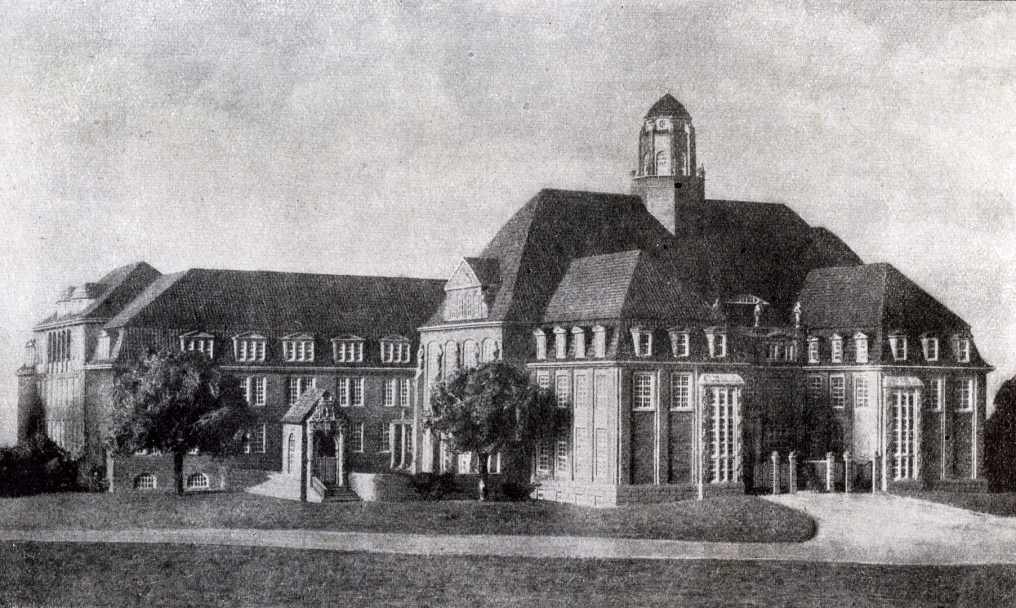

Zugleich war es durch diesen Kunstgriff möglich, eine Anzahl der wertvollsten Bäume bestehen zu lassen. (Vgl. das Bild nach dem Modell, Abb. 1) Diese Verschiebung hat aber noch einen anderen Zweck, sie erreicht zugleich, daß die Masse des Bauwerks, die jetzt wie malerisch aufgelöst wirkt, sich dem Beschauer nicht sofort in ihrer ganzen Größe einprägt. Bei einem völlig regelmäßigen Baukörper kann der Beschauer nicht anders, als das Ganze ungetrennt als Einheit zu empfinden, bei einer malerischen Anordnung zerlegt sich die Masse in einzelne Bilder, deren jedes seinen kleineren Maßstab für sich hat; so fügt sich das Bauwerk anspruchsloser in die Landschaft ein. Man kann also in diesem Fall sagen: der Bauplatz zwang dazu, malerische Eindrücke mit einem strengen System zu vereinigen.

Das ist aber nicht der einzige Einfluß, den die Sorge für eine möglichste Harmonie zwischen der großen Gebäudemasse und der landschaftlichen Umgebung auf die Grundgedanken des Bauwerks ausgeübt hat. Man mußte sich sagen, daß an dieser Stelle nur ein Gebäude, das in der Hauptsache einen einstöckigen Charakter trug, sich befriedigend einfügen konnte und so mußte es ein Ziel der Planung werden, das Programm derart zu bewältigen, daß man mit nur einem Obergeschoß in den Haupttrakten des Bauwerks auskam. Das war nicht leicht, denn das Programm entwickelt sich in drei deutlich voneinander getrennten gleichwertig beanspruchten Stockwerken. Diese Überlegungen führten zu einer der hauptsachlichen Eigentümlichkeiten des Bauwerks, der nämlich, daß das

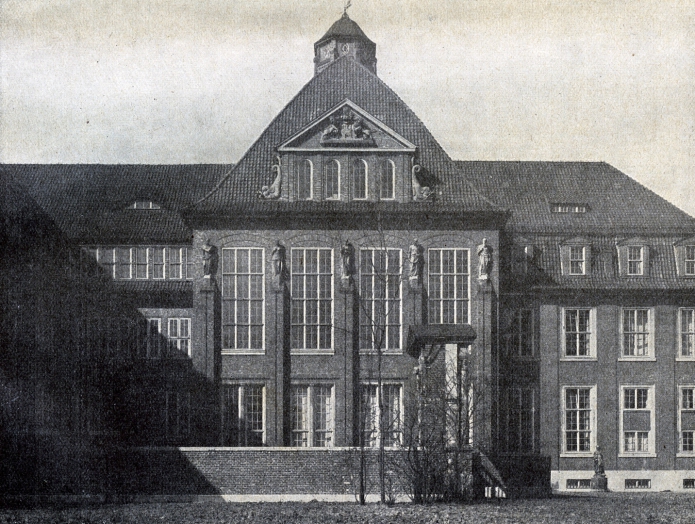

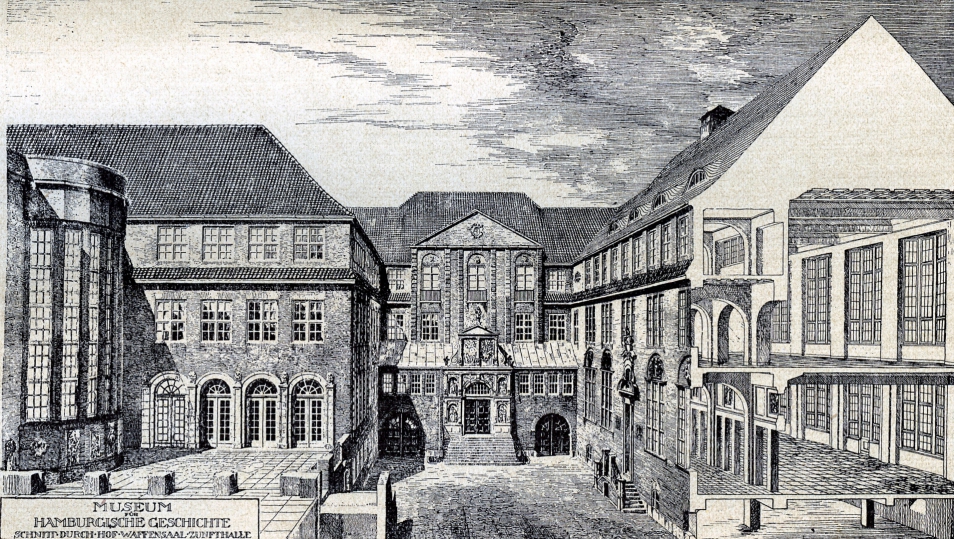

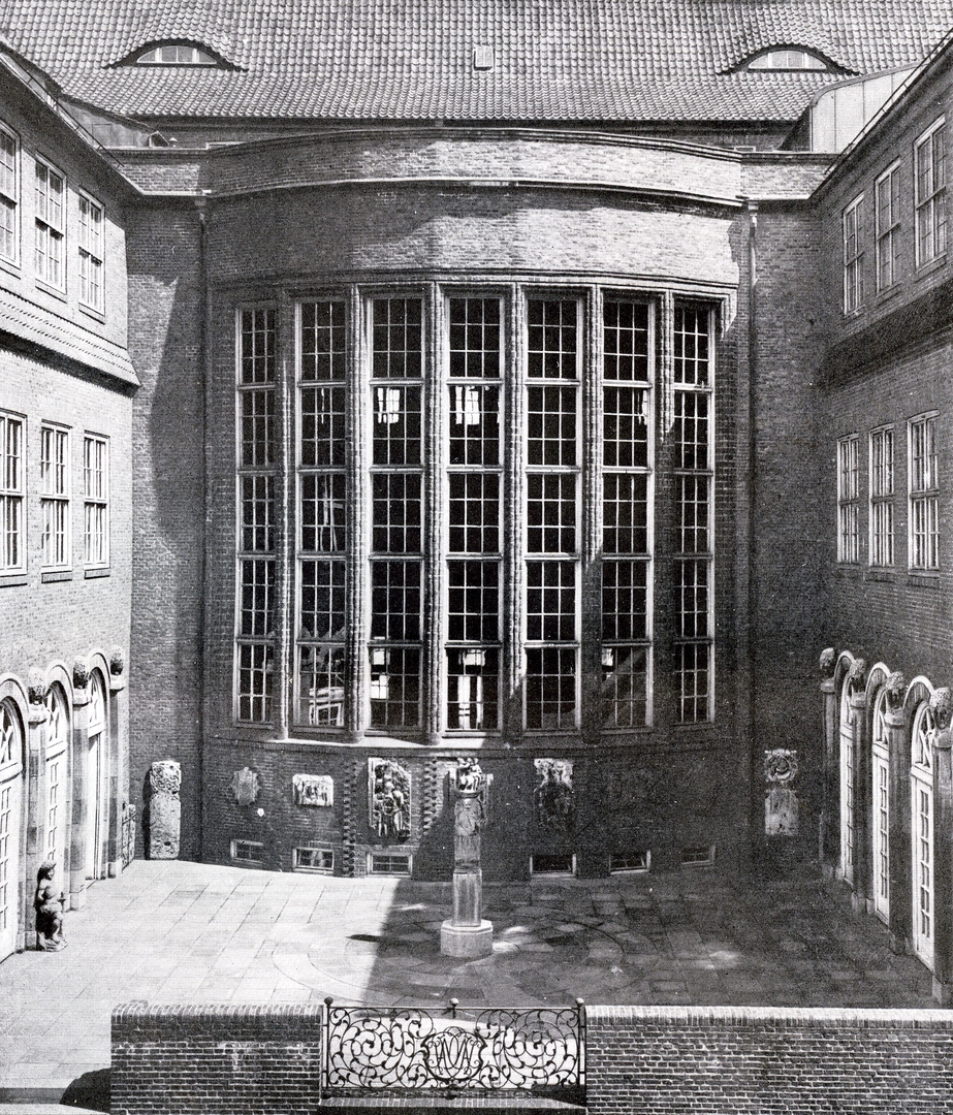

Hauptgesims des Hofes um ein Stockwerk höher liegt, als das der Außenfronten. Der Hof zeigt dadurch – und zwar ohne daß es dem naiven Beschauer irgendwie auffällt -- zwei volle Geschosse mehr als die Außenarchitektur, denn auch nach unten kommt- hier noch ein Stockwerk zum Erdgeschoß und ersten Obergeschoß hinzu: der Kellerfußboden liegt in der Gleiche des Hofpflasters, so daß alle hier einfahrenden Wagen ihre Last unmittelbar in das Untergeschoß einbringen können, das als museumstechnische Arbeitsstätte und als Magazin in Benutzung genommen wird und deshalb volle Zugänglichkeit und volles Licht erfordert. Aus diesem Verhältnis der Stockwerke zueinander ist auch im Innern einer der besonders charakteristischen Motive des Bauens gewonnen, das Motiv zweier in verschiedener Ebene liegenden Zierhöfe, die durch eine Treppe verbunden sind. (Vgl. Schnitt Abb. 9.) Betrachten wir nach diesen allgemeinen, Gesichtspunkten, die sich aus den museumstechnischen Grundsätzen und den Forderungen des Platzes ergeben, nun das eigentliche Programm etwas genauer, so bringt uns das zu einem Rundgang durch das Innere der Anlage.

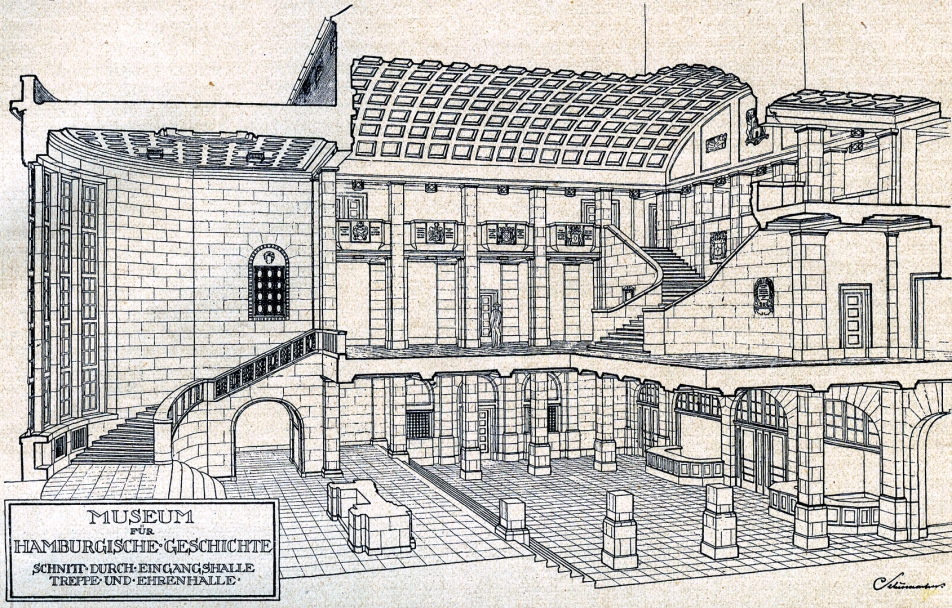

Der Kommende wird durch einen von zwei gleichen Flügeln umschlossenen Vorhof zum Hauptportal geführt und betritt hier durch einen Windfang hindurch eine weite Vorhalle (vgl. den Schnitt Abb., 11) an der rechts und links vom

Eingang die Garderoben liegen. Diese Vorhalle vermittelt zugleich auf der rechten Seite den Verkehr zum großen Hörsaal, an den sich in dem vorderen Flügelbau ein Vorbereitungszimmer und ein kleiner Hörsaal schließen, und auf der linken Seite den Verkehr zur Bibliothek, an die im Flügelbau die Leseräume und Garderoben für die Herren der Anstalt grenzen. In beiden Flügeln führt als Abschluß des Korridors eine kleine Treppe in die Höhe, so daß sich hier im ersten Stock eine unmittelbare Verbindung mit den Direktions- und Verwaltungsräumen bildet, die (abgesehen von zwei Zimmern für die Zeitzentrale, die von der alten Sternwarte her an ihrem früheren Platz geblieben ist) die beiden Flügeleinnehmen; diese sind oben durch einen abgeschlossenen Querkorridor miteinander zu einer Einheit verbunden. So bildet sich als Kopf des Bauwerks ein ganz in sich abgeschlossener Flügelbau, der der Verwaltung und den allgemeinen wissenschaftlichen Zwecken des Museums dient, und der von der Schausammlung völlig abgetrennt zu werden vermag. Denn die Vorhalle, an der Hörsaal und Bibliothek liegen kann auf ihrer Stirnseite durch ein zurückschiebbares Eisengitter vom Treppenhaus und dem Zugang zum unteren Museums Rundgang gänzlich abgeschlossen werden, so daß dieser ganze Betrieb auch bei geschlossenem Museum aufrechterhalten werden kann. Nebeneingangstüren zum Direktor und zum Kleinen Hörsaal ermöglichen sogar, das Hauptportal zu schließen und nur bestimmte Abschnitte dieses Bauteils in Benutzung zu nehmen. -- Will man die Schausammlung besuchen, so führen Stufen von der Vorhalle zu einer breiten Terrasse herauf, die in der Mitte den nach oben führenden Treppenlauf zeigt, während rechts und links Anfangs- und Endpunkt des Museums Rundgänge liegen. Man kann diesen Endpunkt vom Anfangspunkt aus entweder auf dem kurzen Weg eines den Hof umsäumenden Korridors erreichen, oder durch einen ausführlicheren Rundgang, der durch alle an den Korridor schließenden Säle führt. Der Korridor selbst ist zugleich ein in abgeschlossene Teile gegliederter Ausstellungsraum, der sich gleich beim ersten Betreten dadurch festlich erweitert, daß er sich mit fünf gleichartigen Glastüren gegen einen hochliegenden Schmuckhof öffnet, von dem man in den tiefer liegenden großen Hof herabblickt. Das Material des Museums ist nun gemäß einem Programm des Direktors Professor Lauffer so verteilt, daß es in drei Geschossen nach verschiedenen, sich ergänzenden Gesichtspunkten angeordnet ist. Unten wird die Kultur des Staates in ihren allgemeinen Organisationen entrollt, im ersten Stock wird sie gezeigt nach den besonderen Berufen, aus denen sich die Bürgerschaft zusammensetzt, und im dritten Stockwerk wird das historische Stilbild vorgeführt, das sich einmal in seiner bürgerlichen und einmal in seiner bäuerlichen Entwicklung im Kreislauf, der Jahrhunderte herausgebildet hat.