Kriegsgedenkmal an der kleinen Alster

Deutsche Bauzeitung Nr.9 28.Juni.1930

Schriftleiter: Fritz Schumacher, Stadtbaudirektor Hamburg

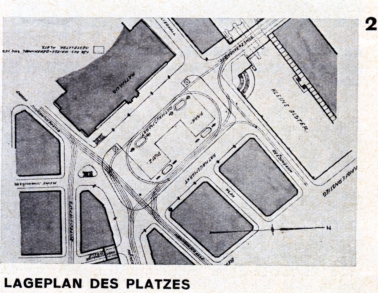

Die Frage des Kriegsgedächtnisses hat in Hamburg eine lange Vorgeschichte. Kurz nach dem Kriegsende bildete sich ein privater Ausschuß, der das Ziel verfolgte, im Ohlsdorfer Friedhof zum Gedächtnis des Krieges ein großes Bauwerk, eine „Heldengedächtnishalle“, zu errichten. Ein Projekt des Architekten Puritz ging hierfür aus einem Wettbewerb hervor. Nachdem dieser Plan, um einigermaßen durchführbar zu erscheinen, verschiedene Wandlungen erfahren hatte, wurde sein Grundgedanke in einem Ausschuß der Stadtvertretung abgelehnt, und aus den Beratungen dieses Ausschusses ging ein doppelter neuer Gedanke hervor. Man wollte durch eine Wohnungskolonie, die Kriegsgeschädigten oder ihren Familien dienen sollte, eine Art „Kriegerdank“ leisten und zugleich mitten im Verkehr der Stadt ein einfaches Mal errichten, durch das ein würdiges Gedenken an das große Ereignis des Weltkrieges festgehalten werden sollte. Diese zweite Absicht wurde zunächst weiterverfolgt. Als Platz für dieses Gedenkmal wurde eine Stelle bestimmt, die erst dadurch für eine solche Hervorhebung in Betracht kommen konnte, daß Hamburg aus Gründen des zunehmenden Verkehrs die große Kaiser Wilhelm dem Ersten gewidmete Denkmalsanlage vom Rathausplatz fort an eine andere Stelle der Stadt gesetzt hat. Dadurch ist der durch diese Anlage verwischte ursprüngliche Raumgedanke des Rathausplatzes wieder zum Vorschein gekommen, der auf der Hakenförmigen Gestalt des Platzgebildes beruht, das vom Rathaus über die „Kleine Alster“ hinweg bis zum Binnenalsterbecken reicht, eine Gestalt, die nur im Markusplatz von Venedig ein Gegenstück hat. Den Gelenkpunkt dieses hakenförmigen Platzes markiert eine halbrunde Treppe, die vom Becken der durch ihre Arkaden hervorgehobenen „Kleinen Alster“ zur Ebene des Rathausplatzes führt. Auf die große Schönheit dieser Treppe hat Lichtwark bereits mit beredten Worten hingewiesen. Ihr Mündungspunkt ist durch eine kleine Ausbuchtung des Fußsteiges mit der Schleusenbrücke, die das Wasserbecken nach Süden abschließt, in Verbindung gebracht. Diese Stelle ist für das Denkmal zur Verfügung gestellt. Sie liegt etwa in der Mittelachse des freigelegten Rathausplatzes' und zugleich an dem Knickpunkt, wo dieser über das Becken der „Kleinen Alster" zur Binnenalster herüberschwenkt. Er beherrscht also beide Arme des Platzes. Um Vorschläge für ein Kriegsgedenkmal auf diesem Platze zu erlangen, hat der Senat einen Wettbewerb unter Hamburger Architekten und Bildhauern ausgeschrieben, zu denen einige besonders aufgeforderte außerhamburgische Künstler hinzukamen. Das Preisgericht hat keinen I. Preis verteilt, sondern drei Arbeiten als solche bezeichnet, deren Gedanken zu einer Lösung zu führen vermöchten.

Wenn der heutigen Künstlerschaft eine Aufgabe gestellt wird von der hohen Bedeutung, wie es der Versuch ist, die Erinnerung an den Weltkrieg 1914/1918 zu verkörpern, darf man nicht enttäuscht sein, wenn das Ergebnis viele Vorschläge enthält, die nicht zu überzeugen vermögen. Die Aufgabe ist ungewöhnlich groß und ungewöhnlich schwer. Sicherlich ist- es nicht ermutigend, wenn unter 148 Entwürfen keiner volle Siegerkraft hat, aber das bedeutet noch nicht, daß die große Menge der eingelaufenen Arbeiten uns nichts zu sagen hat. Wenn man sie auf ihre Bedeutung hin betrachtet, muß man zunächst ganz absehen von den Projekten, wie sie sich bei jedem öffentlichen Wettbewerb einzustellen pflegen, die sich mit ganz unzulänglichem Können oder mit seltsam verschrobenen Ideen an die Aufgabe herangemacht haben und das Niveau eines solchen Wettbewerbs auf den ersten Blick herunterdrücken.

Nein, man muß alle die vielen ernsten Versuche ins Auge fassen, die wirklich mit der Aufgabe in irgendeiner Weise gerungen haben. Auch wenn das, was sie kundtun, im Hinblick auf das gestedcke Ziel negativen Charakter trägt, sagt es uns doch vielleicht im Hinblick auf die Eigenarten unserer Zeit indirekt etwas Positives.

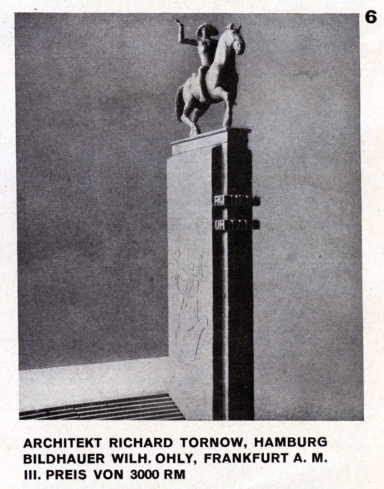

Wenn der Künstler ein Denkmal für ein gewaltiges Geschehen schaffen soll, so bedeutet das nichts anderes, als daß er ein Symbol finden muß, durch das er uns das Wesen dieses Geschehens näherbringt und gleichsam erläutert. Der ganze Wettbewerb ist das Ringen um ein Symbol, das dem Wesen dieses Krieges gerecht wird, und es ist interessant zu sehen, wie unendlich mannigfaltig sich dies Ringen äußert. Die meisten suchen als Mittel der Symbolwirkung eine individuelle plastische Formung. Sie knüpfen dabei zu einem Teil an Vorstellungen an, die uns aus der Sprache alter Denkmalkunst geläufig sind: der Löwe und der Adler kehren besonders oft wieder. Der Löwe als mächtig sich reckende Gestalt, der Adler bald als riesenhafte Klinkermasse, bald mit gebreiteten Flügeln, so daß er den Gedanken an ein Flugzeug wachruft, bald zu beinahe abstrakter Form stilisiert. Aber nicht nur bei den in allen Stilepochen heimischen Tieren wird solche historisch vorbereitete Anleihe gemacht, wir begegnen auch Symbolen von rein antiker Prägung, wie beispielsweise der tragischen Maske als riesiger Be-krönung einer Stele, während die Zeichen der germanischen Sagenwelt auffallend zurücktreten. Neben soliden symbolischen Gestalten kommen aber auch symbolische Vorgänge in Betracht, die zu Formeln für Kampf geworden sind; so finden wir den Drachentöter Georg und den siegfriedartigen Reiter mit erhobenem Schild. Gerade die beiden letzten Lösungen haben zu Arbeiten geführt, die, dekorativ betrachtet, an der für das Hamburger Denkmal gewählten Stelle außerordentlich gut und reizvoll wirken könnten, aber man darf sich in diesem Falle von der formalen künstlerischen Wirkung nicht täuschen lassen. Was sagen uns Löwe und Adler in ihrer symbolischen Sprache? Sie sind das Zeichen von Macht und Kühnheit. Was symbolisieren der Drachentöter und der reitende Held? Sie sind das Zeichen für Kraft und Sieg. Aber wie sehr uns auch die kühne Kraftleistung dieses Krieges bewußt sein mag, wenn wir ihm ein Erinnerungszeichen setzen wollen, kann es sicherlich nicht ein Symbol von Sieg und Macht sein, was dafür geeignet ist, und auch die Betonung des Heldentums würde nur eine oberflächliche Charakterisierung des Geschehens sein, das Erschütternde seines Wesens würde dabei nicht zum Ausdruck kommen. Daß uns eine tragische Maske, die ein Künstler als Pfeilerbekrönung gewählt hat, von solcher Erschütterung auch nichts Lebensvolles sagt, brauche ich kaum zu betonen, und deshalb erscheint es durchaus natürlich, daß eine große zweite Gruppe, die im Wettbewerb hervortritt, ihr Symbol nicht in der Rüstkammer überlieferter Symbolgestaltungen sucht, sondern aus den unmittelbaren Eindrücken des Krieges selbst ihren Anknüpfungspunkt findet: die Gestalt des Soldaten wird monumentalisiert. Das geschieht verhältnismäßi selten in der Art, daß der Krieger in zeitloser Gestalt dargestellt wird: eine Gruppe ausziehender Jünglinge und die Gestalt eines Sterbenden sind dafür charakteristische Beispiele, nein, in weit überwiegenden Fällen hält man sich an die uns vertraut gewordene Erscheinung des Feldsoldaten von 1914.

Mittels seiner Gestalt sucht man beispielsweise den edlen Antrieb der Bereitschaft darzustellen, indem man den Auszug wiedergibt in einer endlosen Kriegerschar, die sich um eine Säule windet - zumeist aber wird das Leid des Krieges durch diese Gestalten versinnbildlicht, das Sterben, die Bestattung, das Tot sein.

Was dabei vielfach mitschwingt, ist das schöne Thema der Kameradschaft, sicher eine der großen Regungen dieses Krieges, und doch scheint es nicht zu gelingen, den Gruppen, die einen dieser Begriffe einfangen wollen, die über die Einzelszene herausgehende Monumentalität zu geben. Auch die Größe des Maßstabes - oft sind diese Gestalten 6m hoch vorgesehen - hilft dabei natürlich nichts. Vielleicht kann man sagen, daß bei solchem Rückgreifen auf die reale Kriegerfigur von 1914 nur die im Tode ruhende Gestalt wirklich eine ins Allgemeine erhobene Wirkung auszuüben vermag.

Sie ist dem „Grabmal des unbekannten Soldaten“ eng verwandt. Da München diese Möglichkeit bereits ausgeschöpft hat, ist sie wohl beim Hamburger Wettbewerb nur selten in Betracht gezogen, zumal sie einer vorbereitenden architektonischen Isolierung bedarf. Besonders bemerkenswert scheinen mir deshalb unter denjenigen Entwürfen, die mit einer aus dem Leben genommenen Gestalt arbeiten, diejenigen zu sein, die weder mit den Formungen symbolischer Konvention, noch mit den Formungen eines monumentalisierten Realismus ihr Ziel zu erreichen suchen, sondern die sich die Aufgabe stellen, durch zeitlose Menschengestaltung den tragischen Charakter des großen Geschehens anzudeuten. Ich sehe dieses Streben vor allem in zwei Arbeiten: Das eine ist die Mutter mit dem toten Krieger im Schoße. Trauernde, schmerzgebeugte Frauengestalten sind auch sonst unter den Arbeiten vertreten. Sie besitzen nicht die innere Kraft einer allgemeineren Deutung. Nicht Schmerz allein soll dargestellt werden, sondern Fassung beim schwersten Opfer. Die Gedankenverbindungen, die auf der einen Seite zur „Pieta”, auf der anderen Seite zum Begriff „Volk“ als letzten Mutterbegriff führen, klingen mit an. Unmöglich aber ist es, solche Darstellung in die gigantischen Maße einer 8m hohen Figur erheben zu wollen. Sie läuft dadurch Gefahr, zum Götzenbilde zu erstarren. Diese Gefahr klingt auch bei der zweiten, allerdings wesentlich kleineren figürlichen Gestaltung an, die von Barlach stammt. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wirkung des großen Geschehens in einen seelischen Ausdruck zu fassen: Der Erschütterte, das ist es, was der kniende Mann, der die Arme noch halb erstarrt auf dem Rücken hält, in seinen Gesichtszügen zum Ausdruck bringen soll. Hier wird wirklich an die Pforte gepocht, die zu dem seelischen Bezirk führt, in dem die Aufgabe liegt. Wenn sich die Pforte noch nicht öffnet, so liegt das wohl vor allem an der nicht gelungenen Art, wie der Künstler versucht, dem ganzen Werk zugleich eine dominierende Massenwirkung in seiner Umgebung zu sichern. (Abb. 13.) Wir haben in Barlachs Werk unter den Versuchen, mit individuell gestalteten Formen ein Symbol für den Sinn der Aufgabe zu finden, die stärkste Leistung des Wettbewerbes vor uns. Wenn sie nicht zu einem im ganzen Zusammenhang der Dinge voll zu bejahenden Ergebnis führt, muß man sich fragen, ob es noch andere Mittel gibt, um symbolhaft zu sprechen.

Diese Frage führt in die zweite große Gruppe der Vorschläge dieses Wettbewerbes, die Gruppe der Arbeiten, die nicht mit individuell gestalteten, sondern mit abstrakten künstlerischen Mitteln ihr Ziel zu erreichen suchen. An der Grenze zwischen diesen beiden Reichen stehen einige Übergangserscheinungen. Zwei Arbeiten heben sich dadurch aus den übrigen hervor, daß sie mit abstrakten Symbolen zu wirken suchen, die trotz dieser Abstraktheit eine sinnliche Form haben. Als solch abstraktes Symbol empfinde ich den Gedanken „Phoenix aus der Asche“; es ist ein Auferstehungssymbol, das in erster Linie literarischen und nicht plastischen Charakter trägt, das zuerst einen Begriff und dann erst eine Vorstellung in uns erweckt. Günnemann hat ihm in einem 6m hohen plastischen Rundgebilde sinnliche Form zu geben versucht. (Abb. 14.) Was entstanden ist, wirkt wie ein interessantes heraldisches Hoheitszeichen, der Aufstiegsgedanke ist uns aus der Unterschrift, nicht aus dem Gebilde erfühlbar, er wird nur in zweidimensionaler, „graphisch“ wirke- der Plastik und nicht in dreidimensionaler zu erfassen sein. Abstrakt ist die Symbolform, an welche die zweite Arbeit anknüpft. (Abb. 11.) Poelzig hat einen seltsam geformten „Kreuzeberg" aus Klinkermauerung erschaffen. Nicht der Aufstiegsgedanke, sondern der Gedanke an die maßlosen Opfer ist das, was ihn erfüllt. Der Art, wie er das ausdrückt, mangelt es nicht an Großartigkeit, aber sie kleidet sich in eine angesichts der ganzen Umgebung so unverständliche Grundform, daß die Gefahr besteht, daß die Seltsamkeit des Ganzen ein stärkerer Wesenszug bleibt als sein innerer Sinn. Aber interessant für das ernste Ringen nach einer Form des tieferen Ausdrucks ist dieses Projekt vor vielen anderen.

Wie sehr der heutige Künstler bei solchem Streben in Not gerät, scheinen mir zwei weitere Entwürfe anzuzeigen, die ihr Ziel nur durch Anleihen bei anderen Wirkungsgebieten erreichen zu können glaubten: beim Licht und beim Ton. Jener flugzeugartige Adler auf hohem Unterbau, von dem wir erst schon sprachen, begnügt sich nicht mit seiner Formwirkung, sondern soll nachts strahlend leuchten, und auch die Fackeln, die den Unterbau oben säumen, werden wirkliche Träger des Lichts. Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, daß in unmittelbarer Nähe Reklamebeleuchtung ihre Triumphe feiert, um die Unmöglichkeit solcher Absicht zu erkennen.

Aber wie ist es mit dem Ton? Da ist ein turmartigerAufbau, der oben ein Glockenspiel trägt; von hier soll täglich um die Mittagsstunde „Ich hat einen Kameraden“ in das Alltagsgewühl ertönen. Der Gedanke hat manche Freunde gefunden, aber schleift er sich nicht im Laufe der Zeit ab und wirkt dann sentimental? Vielleicht könnte man sich die textlosen Anfangstöne einer Beethovenschen Symphonie noch vorstellen - aber sagen die Kirchenglocken nicht noch mehr als selbst solche Töne? Ich glaube, man darf wohl sagen, daß Anleihen bei diesen Hilfsquellen dem Gestaltenden keine Erlösung bringen, und deshalb darf er sich schießlich wohl mit Recht darauf besinnen, daß es eine abstrakte Sprache des symbolischen Ausdruckes gibt, die ohne Zuhilfenahme individueller Formung, ohne Anknüpfung an Tierform und Menschengestalt, an Zeichensprache, an Ton und an Licht ihre Auswirkungen auszuüben vermag, die Sprache der abstrakten architektonischen Form.

Die größten Denkmalsaufgaben aller Zeiten haben sich dieser Sprache bedient, und sie sind dabei nicht davor zurückgeschreckt, daß diese Sprache am eindringlichsten spricht, wenn sie sich auf die einfachsten Motive beschränkt. Die Art, wie sie eingesetzt werden, bedingt die Wirkung. Diese Art muß der Künstler entwickeln aus der Eigentümlichkeit des ihm gegebenen Platzes. (Vgl. Abb. 1 und 2.)

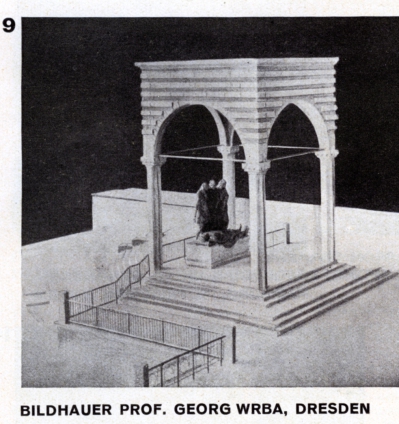

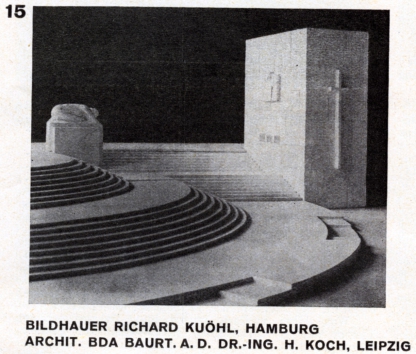

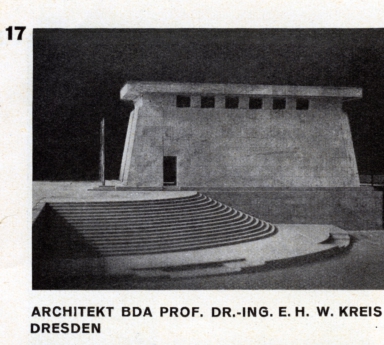

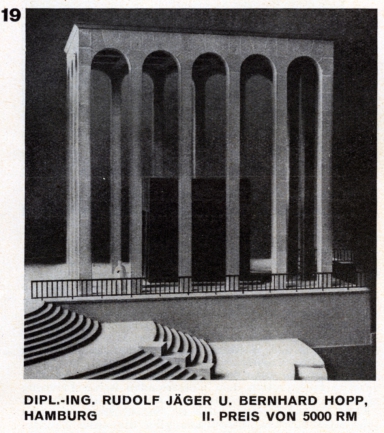

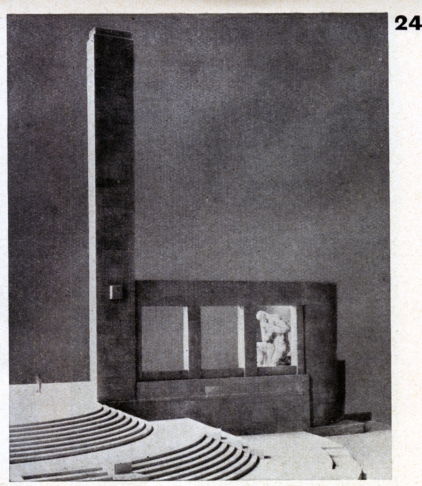

Machen wir uns klar, welche Grundformen ihm dabei zur Verfügung stehen; letzten Endes sind es zwei: der Block und der Pfeiler. Manche Bewerber haben sich nicht ohne vornehmes Gefühl mit dem mächtigen, einfachen, ungegliederten Block als Träger einer Inschrift begnügt, gleichsam ein riesiger Altar. Sie laufen Gefahr, daß solch ein Block inmitten der Vielgestaltigkeit der Umgebung trotz aller Größe nicht zu seiner richtigen Bedeutung kommt. Deshalb wiegen wohl die Entwürfe vor, in denen der Block architektonisch individualisiert ist. Diese Individualisierung geht nach zwei Richtungen: auf der einen Seite das Grab und dessen besondere Form, der Sarkophag, beides erhoben in gewaltigen Maßstab. Auf der anderen Seite das Bauwerk und dessen besondere Form, der Tempel, beides in verhältnismäßig bescheidene Form reduziert. Der Sarkophag will in die vorhandene Umgebung wenig hineinpassen, beim Bauwerk dagegen ergeben sich verschiedene Möglichkeiten. Sie alle sind in bemerkenswerten Beispielen vertreten.

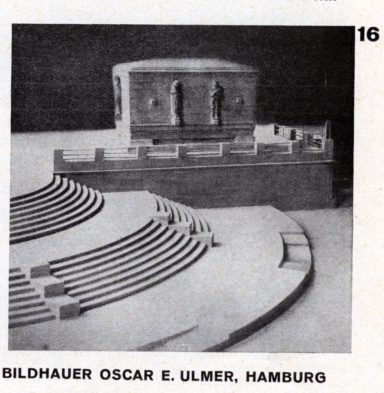

Im Rahmen des gegebenen Platzes ist der einfache Block eines mehr oder weniger gegliederten Bauwerks durchaus möglich. Einige an sich geschmackvolle Lösungen in neuzeitlichem Geiste zeigen, wo hier die Grenze liegt: es muß alles vermieden werden, was an einen modernen Pavillonbau erinnert, wie deren viele auf heutigen Plätzen zu entstehen pflegen. Alles, was zum Eleganten übergeht, ist unmöglich, nur das Naive und formal Primitive kann sich halten. Nur mit ihm verbindet sich dies Gefühl der Ehrfurcht. Aber trotz primitiver Einzelform wird solch ein Eindruck doch mit einem verhältnismäßig großen Aufgebot von architektonischen Mitteln erzielt; wenn man ihn mit noch einfacheren Mitteln zu erreichen vermag, so kann das eine Steigerung bedeuten. Das ist von einigen Bewerbern versucht worden, die alle an das senkrecht emporsteigende Mal anknüpfen. Nur verhältnismäßig wenige Bewerber haben sich durch die in den Winkel des Wasserbeckens geschmiegte runde Treppe verführen lassen, die Diagonale dieser Treppe zu betonen. Das ist im Hinblick auf den gesamten Raum, in dem das Denkmal zu stehen kommt, eine Unmöglichkeit, es muß in seiner Stellung die Achsen dieses Raumes aufnehmen. Dazu gibt die einseitige Ausbuchtung neben der Treppe den natürlichen Anlaß. Mit ihr wird jede Denkmalslösung in Verbindung gebracht werden können, ohne daß die Treppe dies Beginnen irgendwie stört. Das tritt bei dem pfeilerartigen Mal besonders deutlich hervor.

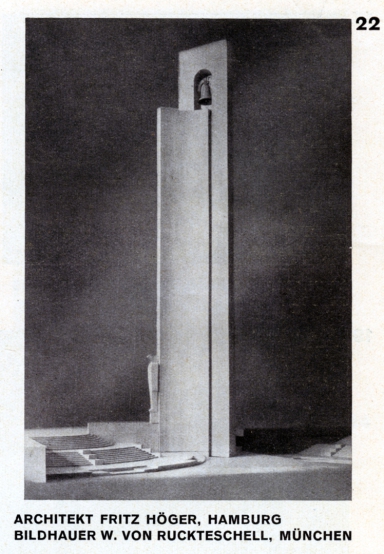

Solch eine senkrechte Betonung ist das, was die Eigentümlichkeit des Platzes am ersten und am stärksten herausfordert. Nicht allein dadurch, weil das verhältnismäßig kleine Gebiet, das zur Verfügung steht, allem, was sich auf schmalem Fuß erhebt, leichter íeredit zu werden vermag, nicht nur, weil das bunte eben des Verkehrs, das den Platz umflutet, dem hoch Emporgehobenen weniger anhaben kann, sondern vor allem, weil der Punkt die wohl nur ganz selten wiederkehrende Eigentümlichkeit besitzt, dem, was auf ihm steht, die allermannigfaltigsten Sichtmöglichkeiten zu bieten. Schon dadurch, daß ein hier errichtetes Mal in Gelenkpunkt des hakenförmigen Raumes „Rathausplatz-kleine Alster“ steht, erhält es ungewöhnliche Wirkung, diese wird aber noch erheblich gesteigert durch die Art, wie es den Blick desjenigen beherrscht, der in den Alsterarkaden entlanggeht, wie es sowohl für-den aus der Poststraße als auch für den aus dem Alten Wall kommenden plötzlich machtvoll emportaucht, und endlich, wie es von der Adolfsbrücke aus in das Fernbild des Fleetes schneidet. Alle diese Wirkungsmöglichkeiten werden am stärksten von einem senkrecht emporragenden Gebilde beherrscht, das aus den übrigen Eindrücken unerwartet emportaucht. Diese Erkenntnis haben viele Bewerber gehabt. In ihrer betontesten Form hat sie zu Türmen geführt, die aber diese Möglickkeit allzu grob ausnutzen wollen. Eine zweite Form hat sie gefunden in den vielen Versuchen, die eine fernwirkende Plastik auf Säulen oder Pfeiler stellen und an dem Inhalt dieser Plastik scheitern.

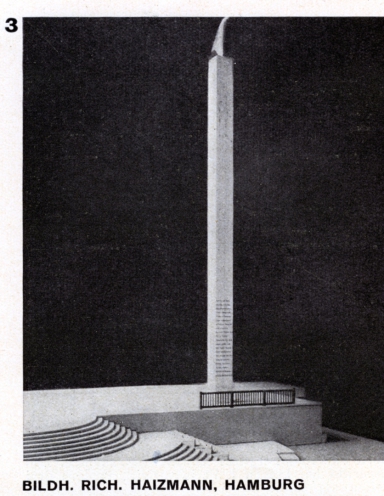

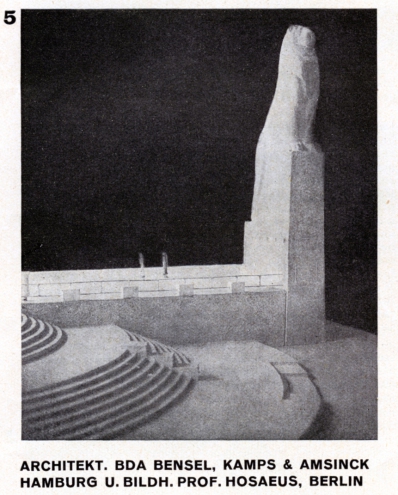

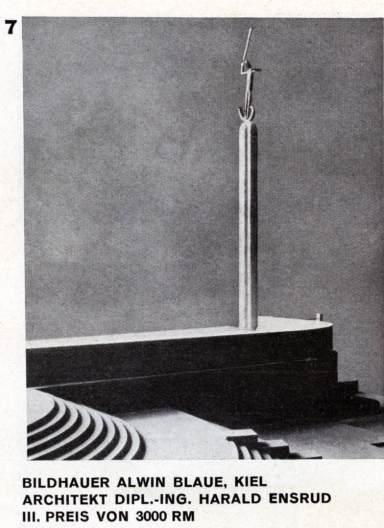

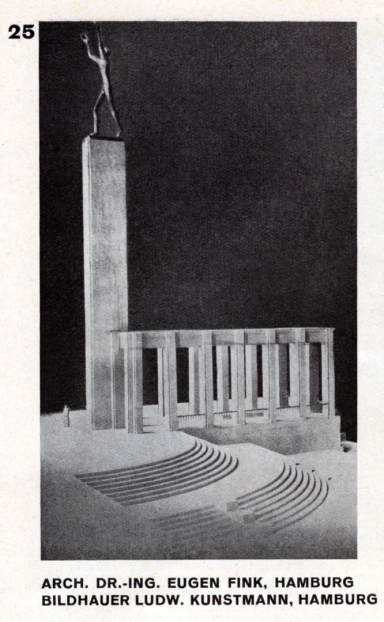

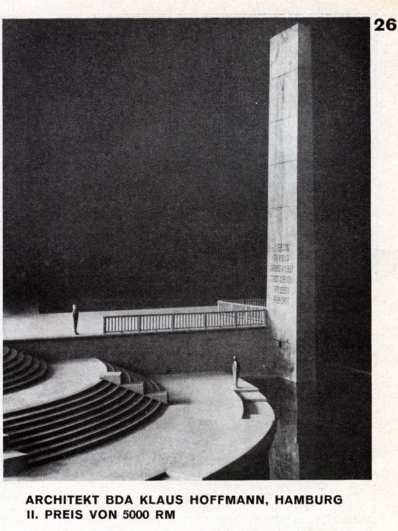

Endlich hat diese Erkenntnis eine dritte Gruppe zu Bildungen gebracht, die nur den Charakter eines abstrakt ragenden senkrechten Gebildes tragen, sei es, daß dieses Gebilde sich mehr einem Pfeiler, einer Säule, einem Obelisken oder einer Stele nähert. Unter diesen Gebilden befindet sich auch der Entwurf von Klaus Hoffmann, der einen der drei II. Preise erhalten hat. (Abb. 26.) Was hebt ihn über die ihm verwandten Versuche heraus? Zunächst seine Einfachheit. Es ist kein Obelisk und keine Säule - Bildungen, die immer eine gewisse repräsentative Note nicht abstreifen können -, sondern es ist eine schlichte, mächtige Tafel*), die 21m hoch in schlanker Masse emporsteigt. Diese Tafel ist nicht wie viele der Pfeilerbildungen zu einem Bestandteil des Mauerwerks gemacht, das den Platz gliedert, sondern sie erhebt sich neben der runden Treppe frei aus dem Wasser heraus. Damit ist eine der ganz besonderen künstlerischen Möglichkeiten des Platzes, die in der Verbindung von, Wasser und Land lag, in entscheidender Weise ausgenutzt. Dies Empordringen der ungewohnten hohen Form des Males aus dem geheimnisvollen Element, in dem es sich spiegelt, ist etwas Unerwartetes. Es ist kein Zweifel, daß diese schlichte Form in diesem Zusammenhang ein mächtiges „Steh“ zu sagen vermag, und nicht nur ein „Steh', sondern auch ein „Memento“, denn nun liest man auf der schlichten Fläche die hämmernden Worte: „Vierzigtausend Söhne dieser Stadt ließen ihr Leben für Euch.“

Man hat diese Schlichtheit phantasielos genannt und in lauten Tönen beklagt, daß solch ein Wettbewerb nichts anderes zum Vorschein gebracht hat. Da man für diese Enttäuschung einen Schuldigen haben mußte, suchte man ihn im gegebenen Platz. Der Platz hat vielleicht manchen Bewerber von weit leereren repräsentativen Versuchen zurückgehalten, als der Wettbewerb sie zeigt, der Platz war ein Erzieher; wenn trotzdem die Phantasie, die ihr Ziel, in individuellen künstlerischen Gebilden der Plastik suchte, versagt hat, so sind das nicht äußere, sondern innere Gründe. Wenn man nach diesen Gründen sucht, kann man sagen: Es hat sich gezeigt, daß unserer Zeit die symbolbildende Kraft fehlt, wenn die überlieferten Symbole versagen. Das ist kein Wunder, denn der Rationalismus, in dem ihre Stärke liegt, widerstrebt solchem Tun. Symbole entwickeln sich aus dem Untergrund einer Gefühlswelt, in der nicht nur das Vernünftige, sondern auch das Mystische einen Raum hat. Man kann aber auch sagen: Das Geschehen, das hinter uns liegt, ist so gewaltig, so maßstablos und weckt eine solche Überfülle widerstreitender Gefühle, daß es überhaupt nicht in eine deutbare Form zu fassen ist. Nur die im einzelnen undeutbare Form kann ihm gerecht werden. Es ist deshalb nicht Phantasiearmut, sondern ein ganz berechtigtes Gefühl, daß man die Erinnerung an diesen Krieg durch ein abstraktes Mal lebendig halten will, das zunächst nichts anderes ist als ein Anruf, und dessen Mystik in der Art liegt, wie es groß und seltsam einer Situation entsteigt, in der man es nicht erwartet. Auch in früheren naiveren Zeiten hat man monumentales Geschehen durch abstrakte Steintürmungen gekennzeichnet. Das Gefühl des durch Menschenhand gebändigten, und zwar zu keinem praktischen Zweck gebändigten Stückes Natur, das sie vermittelten, deutete auf etwas Außerordentliches. An diese Ausdruckskraft rührt die einfache Lösung, von der wir sprechen.

Deshalb sollte man diesen Wettbewerb nicht als Fehlschlag, sondern als deutlichen Fingerzeig betrachten, wo man die Lösung nicht suchen darf und wo sie liegt. Ohne dieses große Experiment würde man vielleicht den Mut nicht haben, so einfach zu sein.

Wenn man bis zu dieser Erkenntnis vorgedrungen ist, die die Schlichtheit der Grundform bejaht, muß man noch einen Augenblick haltmachen. Man muß sich fragen, ob es unmöglich ist, mit den Wirkungen dieser Schlichtheit des Gesamtmotivs etwas zu verbinden, was auch noch denjenigen zu seinem Rechte kommen läßt, der stehengeblieben ist und nun noch mehr will als einen Anruf.

Das scheint mir durchaus nicht unmöglich zu sein. Ich kann mir vorstellen, daß die hohe Tafel von Klaus Hoffmann auf der einen Seite durch ihre Inschrift die erschütternde Tatsache verkündet, um deren Gedächtnis es sich handelt, und daß auf der anderen Seite Künstlerhand etwas in den Stein grübt, das hinweis' auf den Aufstieg, den wir aus den Trümmern diese: Weltkrieges erstreben, der solche Opfer forderte Plastik als Nahwirkung, ganz streng mit der Fläche verbunden, sprengt durchaus nicht die große schlichte Wirkung dieses Males. Man kann sich denken, daß es dadurch belebt und innerlich bereichert wird. Allerdings darf nur ein Künstler an solche Aufgabe herantreten, der in seinem Werk die Kraft bewiesen hat für unaussprechbare seelische Regungen ein plastischer Deuter zu sein. Unter den heute Lebenden ist Barlach ein solcher Künstler. Wenn Barlach auf die zweite Seite des Males in glücklicher Stunde ein ergebene tiefempfundene Zeichen gräbt, so kann ein Werk entstehen, das nicht nur sein „Memento“ sagt, sondern dann auch noch für den Suchenden ein weiteres erhebendes Wort hinzufügt.

Inzwischen haben Senat und Bürgerschaft im Sinn des vorstehenden Berichtes entschieden. Für die Errichtung des Males nach dem Entwurf von Klaus Hoffmann nebst den entsprechenden Umgestaltungen der nächsten Umgebung sind 275000 RM bewilligt, um Barlach hat es übernommen, einen Vorschlag zu machen für eine künstlerische Darstellung, die in die den Alsterarkaden zu gewandte Seite der Tafel eingemeißelt werden würde. Wenn diese Absichten zu einem Glücklichen Ende geführt werden, wird Hamburg ein Ehrenmal haben das trotz aller Schlichtheit von besonderer künstlerischer Prägung ist.